文章来源:《民族研究》2007年第5期

发布时间:2017-07-26

内容提要:通过对相关彝、汉历史文献的分析,结合田野资料,本文从主位的角度,考察了彝族的族类自称、族源、世系的自我认识、是否属同一群人的自我界定、族内婚意义上的联姻情况等,以此表明,民族识别以前,在今天被划定为彝族的人群中,在较大范围内应当存在着族群意义上的认同。

关键词:彝族;族群;主位;认同

一、问题的提出

彝族是经过20世纪50年代的民族识别后,由中国政府划定的一个民族,现今人口有七百多万,分布在川、滇、黔、桂等省区[1]。彝族内部支系繁多,一般认为彝族可分为武、乍、糯、恒、布、默六部,每个部内又可细分出一些不同的人群,还有一些被界定为彝族的人群并不认为自己属于六部中的任何一部。

在不少研究者的笔下,彝族在历史上一直是一个统一的人群,其各支系有着共同的族源,如果它们之间在风俗、语言、服饰等方面存在着差别的话,那是由于各种原因受到割裂而各自发展的结果,并不意味着它们在本质上属于不相同的族类。[2]另一些研究者如美国人类学家郝瑞(Stevan Harrell)等学者批评有关彝族的研究成果基本上都是从客位立场出发,由旁观者拟定几条标准来界定何谓彝族,并且这一界定过程本身受到了方便管理的现实需要,并非一项纯粹的学术活动。他强调彝族各支系间在自称、语言、文化、社会组织等方面的巨大差异,并从族群认同的主位角度,认定彝族本来是“局外观察者指定或构建出的一个范畴”,在他们看来,直到改革开放以后,一种新的彝族意识才出现并发展起来。[3]

郝瑞的研究其实代表着二战以后特别是1960年代以来有关人们共同体研究的潮流。[4]有意思的是,当笔者带着这种主位立场,参照郝瑞的族群概念与标准,试图去接受其结论时,却产生了更大的困惑。如果说彝族真的是“局外观察者指定或构建出的一个范畴”的话,那么局内人对于自己族类的看法与这个构建出来的范畴之间,在多大程度上存在着相关性呢?也就是说,在民族识别以前,在今天被界定为彝族的这个人群范围中,是否存在或在多大程度上有着内部认同呢?在我看来,在能够对这些问题做出回答之前,轻言彝族是一个自在的实体抑或是一个被建构出来的范畴都缺乏足够的说服力。本文拟结合田野资料,分析彝、汉文献中有关彝族认同的信息,以期有助于解决上述问题。[5]

二、“娄”与“啥”:族类自称与他者观念

本文对历史上彝族认同问题的考察,首先从黔西北[6]彝族的族称及其涵义开始。

“彝”在古汉语中是一个颇具高贵色彩的词,除泛指各种青铜祭器外,还有“常道”、“常法”之意。[7]清代的官员与文人们常常用“彝”取代“夷”,泛指周边族类,[8]经过20世纪50年代的民族识别以后,“彝”才成为了固定的族称。这一族称涵盖了众多族类,这些族类大都共享着相同的族源故事,并呈现出一些相似的风情与习俗,但他们的自称却多种多样,计有诺苏、诺苏濮、阿西濮、格濮、聂苏濮、罗武、倮倮、所都、撒苏、六米、堂郎让、希期、罗罗濮等上百种,[9]其中没有一种是“彝”或与之音近,显然,彝是一种他称。

黔西北的彝族分属布、默两部,分别以威宁、大方为中心,不管是通过对彝、汉文献的分析还是笔者的实地调查,都可以发现这两个地区的彝族往来密切、互通姻媾,并且具有有同宗共祖的信念。黔西北的彝族自称娄素(即

亦有译为纳苏者)或娄素濮(即

亦有译为纳苏泼者),[10]与凉山等地彝族的自称“诺苏”、“诺苏泼”的发音极为近似,因此有的学者认为“纳苏泼(娄素濮)”亦即“诺苏泼”,只是由于方言土语不同而稍有音变。[11]这种理解值得商榷,“诺”意为“黑”或“主体”,“诺苏濮”之意为“主体的族群”或“尚黑之族”,[12]“娄素濮”的含义与此大相径庭,资深彝文专家、毕节地区彝文翻译组的王继超认为“娄素(濮)”意为大地中心或世界中心的人,[13]这是有相当见地的。“素”和“濮”都带有“人”之意,“娄”则隐含着“中间”的意思,如

可译作“中央”。黔西北彝文古籍同样表明,娄素认为自己是居住在大地中央的人,《彝族源流》云:

笃米的六子,如天上繁星,似地上茂草,遍布中央地。[14]

《支嘎阿鲁王》亦载:

(支嘎阿鲁)以星座,划天地界限,划内外界限,中间是彝家,四边外族人。[15]

与“娄”相对的词是“啥”,现在一般称汉族为“啥”,但世袭布摩[16]、毕节地区彝文翻译组的王子国告诉我,“啥”在古彝文中是“由中央向外发展的人”之意,并没有那么鲜明的民族界限。王先生的观点其实是彝文专家们的共识,他们通常不把古籍中的“啥”理解为“汉”,而是翻译为“外(人、族)”。当然,娄素也往往强调自己神圣高贵的身份,《彝族创世志》云:

彝人(即娄素)天之子,道与度来抚。[17]

就汉文献来看,包括黔西北娄素在内的许多彝族支系,在元明清时期都被称为“罗罗”、“倮倮”、“儸儸”等。[18]但民族调查的结果表明,仅有极少数的支系自称“罗罗”,因此有理由相信,对大多数支系来说,“罗罗”是局外人强加的他称。[19]当然也不排除另外一种可能,即“罗罗”曾经是一种广泛的自称,后来逐渐被许多彝族支系弃用。

“罗罗”一词在日常生活中同样被频频使用,成为最常见的他称之一。“娄素濮”等族类对此很不乐意,认为这是一种侮辱性称号。但是,在某些场合下又却不得不使用它来界定自己的身份,例如嘉庆年间大定府平远州发生了一桩命案,彝人陈阿佃赴京控告,其供词中称:

我系贵州平远州倮倮,年三十八岁,在本州向化里居住。我们土司头目安达屡次向众倮倮派敛银两……[20]

娄素濮对“罗罗”之称的厌恶与排斥是有相当理由的。早在明代,士大夫们就给罗罗一词披上了歧视性的色彩,写作“猓猓”、“猓猡”、“罗鬼”等,并常常加上“性类犬羊”之类的评价。[21]

和“罗罗”一样广为人知的称谓是“夷”,这是一种他称,却逐渐被遍布川、滇、黔等地的彝族支系认可和接受。至少在晚清时期,黔西北的娄素濮已被当地的汉人称为夷人或夷族,而且他们在汉语语境中也是如此称呼自己。文献的记载与此一致,始修于光绪三十二年(1902),定稿于民国十三年的《威宁县志》云:

(我邑)其他种族除汉族不计外,以苗民为最多,黑白夷次之,齐细眉次之,土老又次之,阿乌子不多,蛮子绝无。[22]

其它彝区亦有类似情形。1943年,林耀华深入凉山考察,发现“罗罗”一词并不常用,边区汉人称“罗罗”为蛮子,“罗罗”谈话则自称“夷家”。[23]

如同“苗”、“蛮”等词汇一样,“夷”所指对象常常带有很大的模糊性和不确定性,在许多情况下只能理解为对非汉族类的泛称。[24]这一泛称如何衍生出狭义的内涵以指称“罗罗”,目前尚难以回答,可以肯定的是这一称谓具有深远的意义,直接影响到了1950年代的民族识别运动。据说,为了划定族称,毛泽东与彝族领袖协商,用“彝”取代了旧的带有歧视意味的“夷”,取“鼎彝”之义。[25]

三、九大君长国之间的交往与认同

在民族识别之前,“夷”就已经是今天被划为彝族的许多群体在汉语语境中的自称和他称,但这还不足以说明这些群体是族群意义上的共同体,下文将以娄素为中心,考察历史上彝族的认同问题。

娄素濮统治黔西北的时期已很难确考,据明清时期的彝、汉文献及当地的口碑资料,早在三国时期,一位叫妥阿哲(汉文献称“济火”)的默系彝族首领就因帮诸葛亮征讨南中有功而被封为罗甸国王,[26]统治包括今毕节、大方、黔西、织金、纳雍、金沙等县的大片土地,是为慕俄勾君长国。至迟在元代,慕俄勾的势力已跨过了乌江上游的鸭池河,向东一直延伸到今贵阳一带,但统治中心在鸭池河之西,因此慕俄勾亦被称为水西,明代依前朝旧例,赐封水西统治者为贵州宣慰司宣慰使。明制,宣慰使从三品,为品级最高的土司,朱元璋还诏“贵州宣慰使霭翠位居各宣慰之上”,[27]足见水西土司的重要地位。自霭翠以后,水西君长开始采用汉姓——安,实行彝、汉双姓名制,所以又称水西安氏。

除慕俄勾外,黔西北地区尚有另一位布系彝族首领俄索折怒于元代以前在黔西北建立的乌撒君长国,[28]统治区域大致包括今威宁、赫章二县。明代乌撒君长被赐封为乌撒土知府,并象水西君长一样采用汉姓——安。

在黔西北周边地区,尚林立着若干个相似的政权,主要有:滇东北的阿芋陡家、[29]芒部家、[30]乌蒙家、[31]古口勾家[32];黔西南的阿外惹家;[33]黔中的播勒家;[34]川南的扯勒家。[35]加上水西与乌撒,形成了九大君长国鼎立的局面。统治这些君长国的族类大都自元代起被纳入中央王朝的土司制度中,并且一律被称为“罗罗”,[36]在民族识别运动中则被定为彝族,而彝文献则表明他们都自称“娄”。[37]

族称的统一提示我们当时可能存在着一个横跨川滇黔三省的族群意义上的共同体。[38]古口勾部要人欧索父奕访问阿外惹部时曾与阿弥评点娄素君长国的胜地,这一番话可以让我们体会到各君长国统治阶层对自己族属的一致认同,他说:“我的阿弥呀,九十彝(娄)君长,都住好地方,且听我来说。”接着便讲到了永宁扯勒部的柏雅妥洪、水西阿哲家的洛博迤略、芒部家的葛底翁妥、乌撒部的笃烘洛曲、阿芋陡家的举娄侯吐启、古口勾家的直诺祝雅流域、播勒家的大革滴索、阿着仇家的阿着地以及阿外惹家的住所。显然,在欧索父奕与阿弥的眼中,整个滇东北、黔西北、黔中、黔西南、川南都是彝人(娄)的住地,君长都是彝(娄)君长,柏雅妥洪等地方则是彝(娄)家胜地的代表。[39]将几大君长国并列叙述的情况在其它彝书中亦时常出现。[40]

这一认同首先是建立在关于共同祖先(笃慕,亦译作笃米—六祖)的信念上。据说笃慕(亦称笃慕俄)是他们的远祖,当时发生了大洪水,人类遭到了灭顶之灾,笃慕俄得到天神的指引,避难于撮匹山(亦称洛宜山、罗业白等等),成为唯一的幸存者。洪水退后,笃慕俄来到贝谷楷嘎的歌场,同三位天君的女儿结为夫妇,生下了慕雅苦、慕雅且、慕雅热、慕雅卧、慕克克、慕齐齐等六个儿子,这就是彝族的六祖,彝族由此而分为武、乍、糯、恒、布、默等六个支系。[41]他们辗转迁徙,分布于云、贵、川三省的许多地区。乌撒家是布祖慕克克后裔的一支,水西家的祖先则是默祖慕齐齐。六个支系先是与天上人通婚,后来天地亲路断绝,为了生存发展,经过商议,决定武系与乍系、糯系与恒系、布系与默系相互开亲。[42]

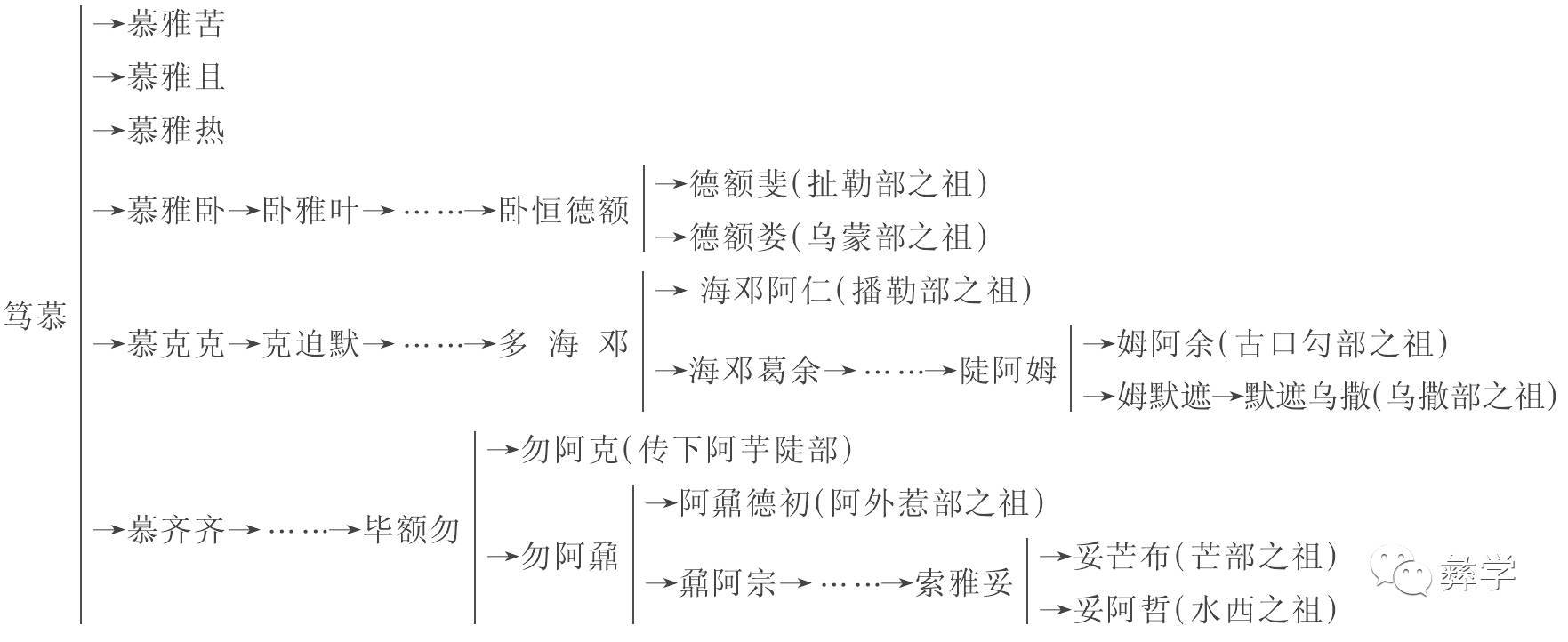

这个故事广泛流传于三省彝区,并且在当地的彝文古籍上有明确记载。当然,对洪水发生的原因、避难的地点等细节问题有多种说法,但这些并没有动摇同宗共祖的坚定信念。通过《彝族源流》、《西南彝志》等彝书,我们可以拟出三省彝区彝族的分枝树谱(点击图片放大):[43]

在君长国之间的交往中,这个系谱的内容常常受到强调,如水西受到吴三桂攻击时,派使向芒部求援:

阿哲和芒部,是手足兄弟,要相依为命,彼此之间,系同一祖先。本是亲支系,本是亲家族。[44]

又如乌撒曾与古苦勾(即磨弥部)对天结盟:

磨弥与乌撒,自从米(慕)克克,数到陡阿姆,二十二代祖,一直没分家,共同的祖父陡阿姆,共同祖母咪嘎。[45]

三省彝区种类相同在汉文献上亦有所反应,朱元璋谕称:

东川、芒部诸夷,种类虽异,而其始皆出于罗罗。厥后子姓蕃衍,各立疆场,乃异其名,曰东川、乌撒、乌蒙、芒部、禄肇、水西,无事则互起争端,有事则相为救援。[46]

《明史》云:

四川乌撒军民府,云南沾益州,虽滇蜀异辖,宗派一源。明初大军南下,女土官实卜与夫弟阿哥二人,率众归顺,授实卜以乌撒土知府,授阿哥以沾益土知州。其后,彼绝此继,通为一家。[47]

明代四川抚臣闵洪学言:

四川乌撒土酋安效良,水西肺腑之亲也,其顺与逆惟水西是视。[48]

除了具有族类相同的坚定信念外,九个君长国还世代联姻,形成了一个大婚姻圈。[49]如阿于陡部(东川、会泽一带的一支彝族支系)的姻亲涉及惹氏、恩氏、恒略丽氏、慕度部、德布氏、古口勾、卧僰、姆默遮、娄娄勾、能娄毕比、纪俄勾(即乌撒部)等,[50]又如水西君长霭翠的夫人奢香是永宁扯勒部之女,归顺明王朝的乌撒部女酋长(鲁素舍仆)是从水西嫁过去的。[51]《明实录》云:

蜀、黔之乌撒、乌蒙、芒部、沾益诸土司悉(水西)安酋姻连至戚。[52]

类似的论述在彝汉文献,特别是彝文献中举不胜举,其中全面勾勒出三省彝区姻亲交往的是《彝族源流》卷26《姻亲交往记》一章。古代娄素濮称君长国之间的外交活动为“叟觉”,根据各国之间的关系,在“叟觉”一词中加入修饰语,如有血缘关系的“余(即舅)、苏(即甥)”、“寸迂(家族支)”,非血缘关系的“耐优”等。因为川南、滇东北、黔西北、黔中、黔西南的娄素不但相信他们有共同的祖先,并且在现实生活中世代通婚,互为甥舅,因此各个政权之间的交往被称为“余叟苏觉”,他们之间的外交活动,通常带有“婚亲交往”与“走访亲戚”的性质。[53]《姻亲交往记》等彝书表明,“余叟苏觉”的活动是相当频繁的。

当然,文献上记载的大概只是彝族上层的交往圈与婚姻圈,普通民众没有必要、也不可能拥有并维持这么一个横跨三省的社交范围,但这并不意味着他们就不知道其他君长国。彝俗在婚嫁等活动中往往会举行盛大的仪式,通宵达旦地歌舞饮宴,这种活动的宣传效应使一般百姓都能了解到上层社会的交往活动。

此外,三省彝区的民间交往和迁徙亦不可忽视,我在田野调查中访问的许多彝人大家族,如大方县普底乡黄家,赫章县雉街乡陈家等,都是从东川、安顺等地一路辗转,在上百年的时间内逐渐在黔西北安家落户的,至今他们仍然有亲属分布在其他彝区。彝文献对几大部之间迁徙的记载比比皆是,如黔西北的著名白彝布所阿铺家是武祖后裔,在布所阿铺时获得极大的发展,“得以受肥田,得以受沃土。”于是“兴盛做尼目,昌盛举维弄,祭历代祖宗。”迁徙分支由此开始,在很长的时期内,先后产生的新家支有妥尼能彝、芍吐能彝、博所能彝、益德能彝、史吐能彝、侯吐能彝、马嘎能彝等,遍布米嫩、色脱、鲁洪、色翁四大山脉及五大水系,居住范围涉及滇东北、黔西北、川南、黔中的阿芋陡部、芒部、陡靡部、古苦勾部、扯勒部、水西部等几大君长国,他们都奉布所阿铺为共祖,以其名为侯读。[54]

四、超越九大君长国之外的认同

以上简单讨论了九大君长国的交往与认同,其实黔西北娄素濮的对外联系远远超出了三省彝区,达到四川凉山等地。今天我们看到的两地彝族在习俗方面的差异,有的可能是历史演变的结果。如在发式方面,凉山彝族在额前留一束,用布裹起,向斜上方突出,谓之“天菩萨”。这在黔西北地区已经完全看不到了,甚至连七、八十岁的老人都不清楚,但在文献上却留下了许多痕迹,《大定府志》云:“(罗罗)男子雉髭而留髯,以青布束发,结髻向前如角状。”[55]《黔书》卷1亦云:“其人(罗罗)深目长身,黑面白齿。以青布帛为囊,笼发其中而束于额,若角状。”这种发式显然类似“天菩萨”。又如乌撒地区的丧歌提到彝芦笙:“其后有一天,去到宏鲁博,开始造芦笙。第一天起造,所造的型号,用九管造笙,造成九眼笙。第二天又造,改变了型号,用六管造笙,造成六眼笙。第三天再造,造成五眼笙。”这些型号的芦笙目前在黔西北已经失传,但凉山地区却尚有保存。[56]

相对于这些外在的习俗,笔者更为关心黔西北的彝人怎样看待凉山等地的彝族。[57]从上文所列三省彝区彝族分支系谱中可看到,有紧密联系和内部认同感的九大君长国被认为是笃慕第四、五、六子的后裔所建,但这并不意味着上文所引用之流传于黔西北、滇东北等地的《彝族源流》等彝书没有关注其他三子的世系,这些书中有大量篇幅记载了武祖(即长子)、乍祖(即次子)、糯祖(即三子)的源流与迁徙情形。[58]虽然彝书中所提到的地名现在尚不能与汉语地名一一对应,但可以看到许多支系渡过金沙江往北发展(这正是凉山彝族的地域)。[59]可见黔西北等地区的娄素关于“我族”的认知与想像,是超出三省彝区范围的。等到他们已经熟练掌握汉文书写之后,仍然没有忘记彝书中所载的娄素分布情况,如清光绪年间黔西北彝人所编《水西安氏族谱》称,笃慕长子慕阿楛(慕雅苦)“即今安顺、普定、兴义诸土司之祖也”,二子慕阿怯(慕雅且),“为孟氏,又为蒙氏,后孟获氏仍长其部,为南诏、安南诸土司之祖”,三子慕阿赛(慕雅热)“即今建昌、雷波、凉山、黄郎、波卜诸土司之祖也”,四子慕阿卧(慕雅卧)之后人“分二部,乌蒙,即今昭通陆氏;扯勒,今永宁、毕节八土司之祖也”,五子慕克克“即今沾益、宣威、普安、乌撒安、陆各土司之祖也”,幼子慕齐齐“后分三部,一曰东川,号兜主,今属云南;一曰芒布,即今镇雄陇氏祖;一曰水西,即今大定、黔西、平远土司祖也。”[60]

显然,在族谱编撰者的心中,“娄素”散居于川、滇、黔各地,大致覆盖了今日彝族所分布的地域甚至有所超出,并非只局限于三省彝区或黔西北一隅。这种认知不是清代特有的现象,也并非彝人知识分子才具有。在田野调查时,笔者曾向许多年老的被访者请教一个问题:“解放前知不知道四川凉山、以及贵州安顺、云南镇雄、昭通等地有彝族,和你们是同一类人?”对于滇东北、黔中等地区,所有人的回答都是肯定的,许多人还声称自己就是从那个地方迁过来的,两地之间的人有许多来往。对于凉山,少部分人说是解放后才了解的,大部分则回答说知道,但没有什么来往。不过,整个黔西北地区都盛传着,当年吴三桂平定水西后,许多彝族支系渡过金沙江,迁到了凉山,在那里安家。二十世纪八十年代初,风言他们要打回来,黔西北民间由此造成了极大恐慌,一些汉族和苗族甚至打算变卖家业,搬往它处。

水西娄素濮迁凉山之说可以在凉山彝族的口碑中得到印证。二十世纪五、六十年代,全国人民代表大会民族委员会调查组在凉山的调查显示,黑彝安学成家原系水西土司,吴三桂挥师入黔后,前十五代祖先阿之立阿咁(汉名安获洁)带领百余人逃进凉山,入赘沙马家,从此改姓沙马。[61]凉山彝族以实行严格的族内婚著称,[62]在解放前甚至黑、白彝之间都不通婚,而黔西北彝族为了维持自己种的纯洁,亦不与他族通婚。[63]就此看来,黔西北娄素濮迁凉山以及入赘的故事不管是否真有其事都表明,至少在凉山彝区的某些地方存在着黔西北娄素濮是自己人的观念。凉山著名彝族人物、曾任田坝土司的岭光电本人的经历可以作为这一结论的有力证据,1930年代,岭光电在南京中央军校读书时,结识了正在南京女中读书的贵州水西少女安成,深为顷慕,亦有人想促成他们的婚姻,但岭对自己的前途较为悲观,不想连累安成,他还认为:“纵然水西安家的大名早已传遍凉山,受到尊重,可她已经不懂彝语,若落后的亲戚不相信她是彝族,事情就危险了,因此我不敢有进一步的表示。”[64]可见,当时凉山诺素大都认为水西娄素濮是自己人,凉山与水西之间的联姻并无多大障碍,除非对方水西娄素的身份受到怀疑。

黔西北的彝书和一些流传久远的民间故事亦认为,凉山彝族主要属于六祖中的糯、恒二祖的后裔。这些彝书还记载了一些迁徙凉山的情况,如乌撒地区著名白彝阿景家祖先在云南东川鲁女博吉大祭祖灵、清理宗谱后开始分支,其中有一支渡过那溢大江(金沙江)到达今四川凉山州境内,称“慕沽阿旨。”[65]

彝书《阿玉哭嫁》或许可以让我们更进一步考察黔西北彝族的交往圈与族类观念。乃恩舍伟系赫海珠舍(芒布)地方史吐能彝家支的姑娘,嫁到纪俄勾(乌撒)马嘎能彝家支后,生了女儿吾茹阿玉,许配给金沙江北岸凉山地区侯阿苻家。到了迎娶的日子,阿玉却不愿远嫁,在阿爸跟前哭泣,阿爸安慰她:“……当你出阁时,慕俄勾家,赫海珠舍家,德歹濮卧家,旨堵能彝家,所有这些家,君长(仇诃)及家族,连庶出门弟,甚至到天上,喜讯都传去。……北部长的树,都高大参天,北部流的水,都清澈见底,北部住的人,都属糯家管。是这种情况。你有何不乐,我的阿玉呀?”吾茹阿玉以手拭泪,“那北部糯家,君长根基大,虽同属六祖,不关阿侯苻!”阿爸继续开导她:“如今的世道,受外族统治,犹风摧雄鹰,德毕(布)、德施、举侯三支人,被外族统治,好与坏不辨,黑和白不分,象牲畜对待,没有了尊卑,已经是这样。地是北部雄,北部人有志,……是皇帝家,没法去统管。”吾茹阿玉仍然担心不适应北部的习惯,“天地间英雄,六祖的业绩,我曾经听说。……那北部的人,不讲究穿戴,用活的棕皮,制作衣服穿,不兴修发式,脸也不用洗,常年不穿鞋,语言不相通,同他们相处,我一生难过,如流水受阻,叫我如何过?”阿妈劝慰她:“眼下的世道,彝家无君长,外族武力强,但凭其作主。外族都得志,凡事为外族。既成了这样,那北部的人,彝(娄)家自掌权,租赋收得广,租赋收得宽,保存彝(娄)典章,礼仪存完善,自主定婚制,有条理可依。”在经过一番哭诉与开导之后,婚礼如期举行,一路跋山涉水,历十余天,终于到达侯阿符家,圆满完成了婚礼。[66]

从“如今的世道,受外族统治”、“眼下的世道,彝家无君长”等语句来看,该篇作于清代黔西北、滇东北等地改土归流之后,但凉山一带的彝家甚至到1950年代之前还保持相当大的独立性,所以说“地是北部雄”、“彝(娄)家自掌权”。这个故事表明,尽管与凉山地区存在着语言、风俗习惯等方面的差异,但马嘎能彝家依然强调大家都是六祖的子孙,并且认为北部地区的人和自己一样,都是“娄素”。

五、结语

郝瑞对“族群”与“民族”两个概念有过精心的辨析,他援引并认可人类学家利奇(E. leach)1954年对族群的定义:“(利奇)将ethnic group定义为这样的一个人的群体,即其成员感到他们共享同一世系、同一历史与同一文化,至于外来的观察者是否同意这种群体的内在感觉则无关紧要。”[67]这一定义同20世纪初马克斯·韦伯对“种族”属性的论述有着惊人的相似:“只有当它(即种族属性)在主观上被感觉到是共同的特征时,它才会成为一种共同体。”[68]

从族类自称、族源与世系的自我认识、是否属同一群人的自我界定、族内婚意义上的联姻情况等“主位”方面,本文表明,民族识别以前,在今天被划定为彝族的人群中,在较大范围内应当存在着族群意义上的认同。尽管笔者的研究与田野经历主要局限于黔西北一隅,而且彝文献本身也可能只代表部分群体的族类意识,笔者也知道少数被划为彝族的小群体并不认可政府给予自己的民族身份,但这些并不能导致笔者对“彝族是局外观察者所构建的范畴”这一结论的认可,目前虽不能够对此得出定论,但至少可以肯定,局内人对于自己族类的看法与政府所界定的这个范畴之间,在很大程度上存在着相关性。

黔西北彝族的自称娄素,与四川凉山彝族的自称诺苏在内涵上存在差异,但这并没有妨碍他们否认对方是自己人,这一有趣的事实提醒我们,族称的不同不一定造成族群认同的障碍,不同的人群可能认为对方属于同族,尽管对用何种标签来命名同族的看法并不一样。

最后需要说明的是,族群认同是一个充满弹性的动态过程,但因为彝文献性质的限制,[69]本文只能对民族识别前彝族认同的情况做一大致的共时性分析,历时性变化以及与之相关的社会历史场景方面,是笔者今后进一步努力探讨的方向。

参考文献和注释:

[1]据2000年第五次人口普查数据,彝族人口为776.23万人。

[2]参见方国瑜:《彝族史稿》,四川民族出版社1984年版,第1—3页。

[3](美)斯蒂文·郝瑞(Stevan Harrell):《彝族史学史检讨》、《从族群到民族?——中国彝族的认同》与《诺苏、彝族与中国及国外更广阔的天地》,斯蒂文·郝瑞著、巴莫阿依、曲木铁西译:《田野中的族群关系与民族认同——中国西南彝族社区考察研究》,广西人民出版社,2000年。

[4]当然,早在二战以前,已有韦伯等学者注意到了自我认同在人们共同体中的某种决定性作用,参见(德)马克斯·韦伯著、林同奇译:《经济与社会》,商务印书馆1997年版,第434页。

[5]李绍明曾从族称、文字、地域、族源、文化形态等方面撰文质疑郝瑞的论述(参见李绍明《从中国彝族的认同谈族体理论——与郝瑞教授商榷》,《民族研究》,2002年第2期),本文则基本上不讨论这些由研究者们所界定的标准,而去着力论述彝族群体对自己族类归属的看法。

[6]本文所指的黔西北界邻川、滇两省,大致相当于清代贵州大定府所管辖的范围,包括今贵州省毕节地区的全部以及六盘水市的一部分。自上个世纪三十年代以来,在此地发现了大量的古代彝文文献。其中有不少表达族群观念、描述族群交往的材料,它们对于研究彝族的认同是极其重要的,但迄今为止,除了翻译整理者之外,这些材料尚未得到学界的充分关注与利用。

[7]参见王国维:《说彝》,载《观堂集林》卷10,北京中华书局1959年版;《词源》(合订本),北京商务印书馆1988年版,第573页。

[8]例如明代首辅高拱记述安抚水西安氏土司经过的《靖夷纪事》,清代康熙笼春堂刻本就改作《靖彝纪事》。事实上,以“彝”代“夷”的情形是如此普遍,以至于乾隆皇帝谕令四库馆不得改书籍中的“夷”字作“彝”,参见《清史稿》(北京中华书局1976年标点本)卷482,《儒林传三》,《刘逢禄传》。但也并非所有的官员与文人都弃用“夷”字,确切地说,清代是“彝”与“夷”相通混用,泛指周边族类。

[9]关于这些称谓,可参见杨成志:《中国西南民族中的罗罗族》(《地学杂志》1934年第1期抽印本)、方国瑜:《彝族史稿》(四川民族出版社,1984年版,第7页)、自文清:《彝族自称考释》(贵州彝学会:《贵州彝学》,民族出版社2000年版)、普忠良:《彝族自称与彝语氏族地名》http://www.yizuren.com/article.asp?Newsid=782&page=1)。

[10]括号内是贵州省通用的彝文,括号前是该彝文的音译或意译,下同。

[11]参见易谋远,《彝族史要》(上册),社会科学文献出版社2000年版,第6页。

[12]参见易谋远,《彝族史要》(上册),第6页。

[13]这是2000年9月我在毕节调查时,王先生亲口所述。

[14]《彝族源流》(第13—16)卷,贵州民族出版社993年版,第134页。笃米的六子即今天所称的彝族六祖,娄素濮认为自己是六祖的子孙。

[15]《支嘎阿鲁王》,贵州民族出版社1994年版,第74页。

[16]布摩是彝族社会中的祭师、经师,使用彝文字并收藏着彝文经典。

[17]《彝族创世志》(谱牒志一),四川民族出版社1991年版,第98页。因为本文要讨论被划为彝族的群体在民族识别之前对自己族类归属的看法,所以特用括号说明,现代彝文翻译者译为“彝”、“彝人”、“彝族”等的词汇,可直接音译为当地彝族的自称“娄”或“娄素”,下同。

[18]原文一般写作“猓猓”、“猓猡”,“猡猡”等,带有侮辱性,本文改“猓”作“倮”,“猡”作“罗”,下同。因为士大夫们认为“猡猡”“俗尚鬼”,故又称之为“罗鬼”。清人田雯所著《黔书》卷1称:“罗罗,本卢鹿,讹为今称……俗尚鬼,故又曰罗鬼。”一些学者认为,“倮倮”本系彝族的自称,有“龙和虎的民族”之意,他们所持证据除了在很多彝语方言中“龙虎”发音与“罗罗”相近以及在彝族社会中广泛存在龙虎崇拜外,还有《山海经》、《虎萃》等汉文献中“呼虎为罗罗”的记载。参见自文清:《彝族自称考释》,《贵州彝学》,民族出版社2000年版。

[19]这种称呼从小范围扩展到众多支系可能是外力作用的结果。考罗罗的名称最早见于元代,当时中央王朝大规模经营西南,与这些地区的族类逐渐展开较为广泛的接触,官员、文人们开始用自己的标准与眼光去界定并命名这些族类,他们起初或许从自称罗罗(或与此音近的称呼)的人群那里获得这一称谓,并顺理成章地把风俗习惯与这些人群相似的族类呼为“罗罗”。

[20]中国第一历史档案馆藏,乾隆朝军机处录附奏折,缩微号:585—1084,嘉庆十三年闰五月二十九日,宜兴、英和、多庆,“谨奏为请旨事”。供词中的“倮倮”似乎并非作记录的胥吏擅自加上去的,因为如果陈阿佃不讲明自己的身份,京城的官员与胥吏们是不会知道他是“倮倮”的。

[21]“罗罗”的称谓在其它彝区同样不受欢迎,如昆明一带的原住民最恨人呼之为“罗罗”。参见江应樑:《西南边疆民族论丛》,广州珠海大学1948年出版,第36页。

[22]民国《威宁县志》(毕节地区档案局复制油印本,1964)卷17,《杂事志》之《土司并苗蛮》。这里的夷显然是指娄素濮,直到现在,威宁的娄素濮(彝族)尚有黑、白的区分。

[23]参见林耀华:《凉山夷家》,北京:商务印书馆1947年版,第1页。“夷家”一词应是凉山“罗罗”讲汉语时的自称。民族调查表明,在彝语语境中,凉山彝族的自称是诺苏或诺苏濮。

[24]甚至连“倮倮”一词都是如此,如洪武二十八年户部知印张永清云:“云南、四川诸处边夷之地,民皆啰啰。”(《明太祖实录》卷239,洪武二十八年六月壬申条。)

[25]参见李绍明、冯敏:《彝族》,民族出版社1993年版,第2页。

[26]参见〈妥阿哲纪功碑〉,贵州省毕节地区民委:《彝文金石图录》(第一辑),四川民族出版社1989年版,第3-7页;《西南彝志》(第7—8卷),贵州民族出版社1994年版,第284—297、313—315页;《明史》(北京中华书局标点本,1974)卷316《贵州土司》;(明)田汝成《炎徼纪闻》(台湾商务印书馆景影文渊阁四库全书,1983年,第352册)卷3《奢香》;嘉靖《贵州通志》(上海书店影印《天一阁藏明代方志选刊续编》,未注明出版时间)卷11《艺文·安氏家传序》。

[27]《明太祖实录》(台北中央研究院历史语言研究所1962年影印校刊本)卷84,洪武六年八月戊寅条。

[28]参见《元史》(北京中华书局1976年标点本)卷61《地理志四·乌撒乌蒙宣慰司》;《支嘎阿鲁王·俄索折怒王》,贵州民族出版社1994年版。关于水西与乌撒的政治制度及其演变,可参见拙文《改土归流与地方社会权力结构的演变——以贵州西北部地区为例》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第76本第2分,2005年6月。

[29]在今云南东川、会泽一带,明代在此建立东川军民土府。

[30]在今云南镇雄一带,明代在此建立镇雄军民土府。

[31]在今云南昭通一带,明代在此建立乌蒙军民土府。

[32]即磨弥部,在今云南宣威一带,明政府在此设立沾益土州。

[33]即娄娄勾部,在今贵州黔西南州一带,明代先后在此设立普安安抚司、普安州。

[34]在今贵州安顺一带,明代先后在此设立普定府、安顺州、安顺军民府。

[35]在今四川古蔺一带,明代在此设立永宁宣抚司。

[36]如朱元璋曾敕征南将军傅友德等:“东川、芒部诸夷,种类皆出于罗罗。”见《明史》卷311《四川土司传一》。

[37]“娄”即“娄素”或“娄素濮”的简称,前者是书面语,后者是口语。前文已谈到黔西北彝族自称“娄素”,而彝文献表明其他君长国的族娄亦自称“娄”,如在流传于滇东北、黔西北一带的《彝族源流》(第24—27卷,贵州民族出版社,1998年版,第272—297页)中,本文所列举的这些部落政权的君长都属“娄(彝)之君”。

[38]为了行文的简洁与方便,姑且把本文所列举的九个君长国区域统称为“三省彝区”,这个彝区绝不包含三个省的其他彝族支系。

[39]《彝族源流》(第24—27卷),贵州民族出版社1998年版,第268—297页。

[40]参见《物始纪略》(第二集),四川民族出版社1991年版,第262—267页;《苏巨黎咪》,贵州民族出版社,1998年版,第70—78页。

[41]有的彝书认为乍祖是慕雅苦,并且是长子,武祖是慕雅克,系次子。参见《彝族源流》(第17—20卷)之《乍氏史略》与《武氏源流》。

[42]参见《西南彝志》(5—6)卷,贵州民族出版社1992年版,第74—115页。尚可参见《彝族源流》第13卷(贵州民族出版社1993年版)、《赊榷濮》(云南民族出版社1987年版)、《夷僰榷濮》(云南民族出版社1986年版)、《笃慕源流》(载《增订爨文丛刻》上册,四川民族出版社1986年版)等,这些彝书所述六祖故事大同小异。

[43]彝族谱书往往并非单线系谱,出于简单与清楚的目的,本树谱将省略不相关的代数与支系。本文所列树谱来源于:《彝族源流》(第17—20卷),贵州民族出版社1994年版,第150—154、305—341、365—369页;《彝族源流》(第21—23卷),贵州民族出版社1997年版,第193—199页;《西南彝志》(第7—8卷),贵州民族出版社,1994年版,第7—89、265—269、270—312、361—386页;《西南彝志》(第5—6卷),贵州民族出版社,1992年版,第302—310页。此外尚可参见《赊榷濮》(云南民族出版社1987年版)等书。彝书可相互印证,一些人名、地名的细微差异系由于滥用同音字、同意字或方言所致。

[44]《彝族源流》(第21—23卷),贵州民族出版社1997年版,第148—149页。

[45]《彝族源流》(第21—23卷),第173—174页。

[46]《明太祖实录》卷192,洪武二十一年七月丁酉条。

[47]《明史》卷311《四川土司传》一。

[48]《明熹宗实录》卷60,天启五年六月己丑条。

[49]彝人的婚姻范围严格限定在本族类之内,直到今天,一些地区的彝族尚坚持这条原则。因此广泛的通婚可以说明大家对族类相同的一致认可。

[50]参见《彝族源流》(第21—23卷),贵州民族出版社1997年版,第193—293页。

[51]参见《彝族源流》(第17—20卷),贵州民族出版社1994年版,第461—466页。

[52]《明熹宗实录》卷79,天启六年十二月戊申条。

[53]参见《彝族源流》(第24—27卷),贵州民族出版社1998年版,第237—387页。

[54]参见《彝族源流》(第24—27卷),贵州民族出版社1998年版,第484—498页。彝人往往以历史上某一著名祖先的名字作姓,即侯(读),如水西安氏以著名远祖、从武侯南征的妥阿哲的名字为侯读,被称为阿哲家,乌撒安氏则是以著名远祖默遮乌撒为侯读。一个侯发展壮大,人口越来越多,于是在满九代后举行盛大的祭祖活动,开始分支,这种活动称为“尼目维弄”,正如《彝族源流》(第24—27卷),第514页所云:“兴盛做尼目,昌盛行维弄,一户生十户,十户生百户,根生在中部,枝叶覆四方。”分出的家支要取一个标记,往往以迁居地名或水名乃至动植物名为记,这种标记即能彝(关于取得能彝的具体情形以及前乌撒地区现在的能彝状况,可参见阿洛兴德:《威宁赫章部分彝族(能彝)姓氏调查》,载贵州省民族研究所编《贵州省民族志资料》(彝族卷),未注明出版时间),侯读相同,能彝不同者可互相通婚,尚未通婚的侯读间依然彼此视为本家。可见一个侯读往往包括若干个能彝。侯读与能彝的关系系毕节地区彝文翻译组王子国先生对笔者所述。

[55]道光《大定府志》(北京中华书局2000年点校本)卷14《疆土志四》之“总叙”。

[56]《彝族创世志》(艺文志),四川民族出版社1991年版,第297—298页。

[57]其实我同样关心其他地区的彝人怎样看待黔西北地区的彝族,但因为时间原因,本文对此仅简单涉及,只有留待以后再深入研究。。

[58]参见《西南彝志(第五—六卷)》(贵州民族出版社1992年版)所载之《乍氏史》、《武氏源流》、《武史拾遗》、《糯氏世系》、《糯的迁徙》;《彝族源流(第十七—二十卷)》(贵州民族出版社1994年版)所载之《乍氏史略》、《乍氏源流》、《武氏源流》、《糯氏源流》。

[59]参见《西南彝志(第五—六卷)》所载之《糯的迁徙》等。

[60]《水西安氏族谱》(《北京图书馆藏家谱丛刊·民族卷》,北京图书馆出版社2003年版)之《罗甸安氏世系》。孟获、安南等显示族谱编修者在以彝书为主的同时,又加进了一些从汉文史籍中习得的一些知识,显示出族群认同的复杂性。而南诏国是否彝族所建至今在学界仍有争议。

[61]参见《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》,四川省社会科学院出版社1987年版,第1页。

[62]例如在1990年,凉山彝族男青年曲木约质因与汉族女青年柳翠香相恋,遭到整个家族的强烈反对,要将他开除出氏族,他的堂哥甚至要打他杀他,以命换命。婚后其父母亲戚都与他断绝了来往。参见曲木约质:《凉山白彝曲木氏族世家》,云南人民出版社1993年版,第96—116页。

[63]如明人包汝楫所著《南中纪闻》称:“(水西)罗鬼人掳中国男女,仍以中国男女配耦,并不给配本地人,云恐乱其种。”

[64]岭光电:《忆往昔——一个彝族土司的自述》,云南人民出版社1988年版,第70页。

[65]参见《彝族源流》(第24—27卷),贵州民族出版社1998年版,第524—526页以及第538页的注释。

[66]参见《乌鲁诺纪》,贵州民族出版社1997年版,第88—166页。

[67]参见前揭《从族群到民族?——中国彝族的认同》一文。

[68](德)马克斯·韦伯:《经济与社会》,第434页。

[69]彝文献通常缺乏有关作者和写作时间等内容,除个别材料可以考证其准确的形成年代外,大部分彝文献只能笼统说成是明清时期的作品。

(作者系中山大学历史系教授、博士生导师、中山大学岭南文化研究院执行院长)

文章编辑:蓝色愿望

| 【相关链接】 |